이책은

“청년여성의 삶 전반에 대한 풍부한 면접을 토대로

이들이 가족과 노동시장에서 직면하는 차별과 폭력, 빈곤, 경쟁 풍토 등을 분석하면서

'사회적 질식’의 문제를 여성주의적으로 그려낸다.

젠더는 단순한 변수가 아니라 관점의 정치학임을 탁월하게 보여주는 책이 아닐 수 없다.”

- 김주희, 여성학 연구자ㆍ덕성여대 교수(추천의 말에서)

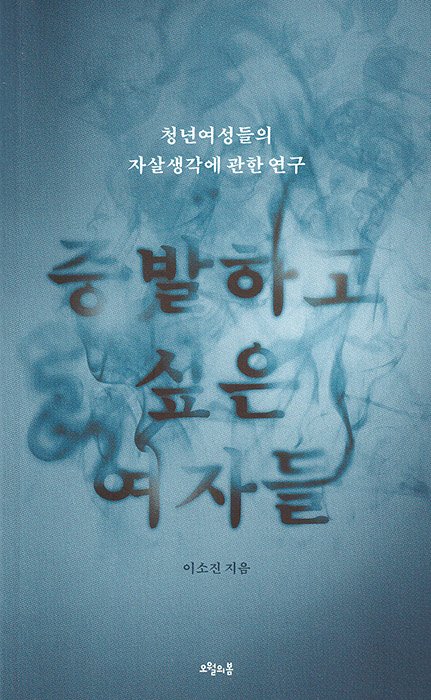

증발하고 싶은 2030 여....+전체보기성들

무엇이 이들을 자살생각으로 몰아가는가?

계급과 젠더의 교차로에서 청년여성을 말하다

OECD 회원국 중 1위, 전 세계 4위, 한국의 비극적인 자살률 순위다(2020년 기준). 그중에서도 20대 여성 자살률의 증가세가 두드러진다. 통계청의 '2022 국민 삶의 질’ 보고서에 따르면, 연령이 높아질수록 자살률도 동반 상승하는 남성과 달리, 여성은 20~30대 여성들의 자살사망자 비중이 두드러진다는 특징이 있다. 2017년 이후, 증가하더라도 그 폭이 크지 않고, 전체적으로 감소 추세를 보이는 남성 자살률에 비해 여성 자살률은 2020년 급등을 보이는 등 계속해서 증가 추세를 보이고 있다. 자살 사망자를 기준으로 보면 남성이 여성의 2.2배라는 점 때문에 여성 자살률 문제의 심각성이 가려지기 쉽지만, 남성 대비 1.8배 높은 여성의 자살시도율(2021년 응급실 기반 자살시도자 사후관리사업 보고서)과 소폭이나마 지속적으로 증가하는 2030 여성들의 자살률은 분명 한국사회의 어떤 문제를 드러내고 있다.

사회학 연구자 이소진은 바로 이러한 상황, 즉 청년여성들의 자살률이 증가하는 데 문제의식을 두고 1년 이상 자살생각을 하고 있는 청년여성들의 이야기를 듣고자 했다. 저자의 관점은 다음과 같은 말에서 분명하게 드러난다. “나는 한국에서 1990년대생 여성의 자살률이 급격하게 증가한 까닭이 우리세대가 처한 현실에 기인한다고 본다. 따라서 이 책은 자살생각의 원인을 우울증으로 한정 지어 해석하지 않을 것이다.”(15쪽) 그의 말마따나 이 책은 자살시도나 우울증 등 '개인’의 문제에 초점을 맞추지 않는다. 그보다는 청년여성들이 가정에서, 노동현장에서, 사회에서 마주하는 억압과 차별에 주목한다. 자신 역시 청년여성이자 과거에 자살생각을 했던 이로서 가감 없이 그러한 경험과 입장을 드러내는 저자는 책 전반에서 '우리’를 호명한다. 비중산층-여성이라는, 계급과 젠더의 교차로에 선 청년여성들이 맞닥뜨리는 '생애위험’을 가족위험, 돌봄위험, 노동위험으로 분석해내며 이러한 위험들이 청년여성의 존재론적 불안으로 전환되는 과정을 드러내는 이 책은 자살과 자살생각의 주요 원인을 개개인의 사정이 아닌 사회적 문제로 전면화한다.

가족위험과 돌봄위험,

가족은 어떻게 청년여성을 옭아매는가

오늘날 여성은 자유로운 개인으로 인식되는 듯 보인다. 그러나 정말 그럴까? 가족관계에서, 가정에서 여성의 역할과 위치를 보자면 여전히 많은 이가 과도한 의무를 부여받으며 억압과 차별에 시달리고 있다. 특히나 '딸’에게 강요되는 성별규범과, 부모 및 형제자매에 대한 책임과 의무를 다하도록 요청되는 상황은 결코 낯선 일이 아닐 것이다.

청년여성들의 자살서사에서도 부모에 대한 이야기는 빠지지 않았다. 그중에서도 자신의 성과에 만족하지 못하는 부모로부터의 비난, 특히 아버지와의 갈등이 주를 이뤘다. 성과중심주의에 사로잡힌 부모로 인해 괴로운 성장기를 보낸 것은 물론이고, 그러한 관심과 통제가 성인이 된 청년여성들의 노동성과에 대한 압박으로까지 이어지는 상황을 저자는 계급재생산/계급상승에 대한 부모의 열망으로 분석한다.

“제가 갈 때마다 아빠가 저한테 너 그렇게 계속 싸가지 없게 굴면 너한테 말 안 하고 우리 어디 뭐 이사 가가지고 한적한 데서 살 거라고 계속 그런 얘기 하시고. 그냥 그렇게 말씀하세요. [싸가지 없이 군다는 게 뭐에요?] 자기 말 안 듣고 계속 그렇게 니 멋대로 살고 부모가 뭐라고 하든지 어디서 개가 짖네 싶게 그런 표정 하고 앉아 있는다고 저한테 맨날 그렇게 말씀하세요. (……) 예전에는 저한테 계속 공무원 하라고 하셨고. 요즘에는 공인중개사 따라고 그러시거든요? 그러니까 그런 것들. 그러니까 진로 얘기를 하는 거를 자기 뜻대로 안 따라준다고 자기 말을 안 듣는다고 하세요. [후략] (명신)” (32~33쪽)

성공과 실패를 가르는 기준을 오로지 학력자본을 획득해 안정적인 일자리를 얻는 것으로 제시하는 가정에서 이를 성취하지 못한 자녀를 향해 부모의 비난이 쏟아진다. 저자는 이러한 부모의 불안을 구성하는 사회적 배경에 한국의 발전주의 역사가 자리한다고 말하며, 부모세대의 외환위기 트

목차

프롤로그 | 자살생각을 연구한다는 것에 대하여

1부 가족은 어떻게 청년여성을 옭아매는가

1장 가족위험: 계급재생산의 열망과 강압적 통제

2장 돌봄위험: 가부장적 가족이 착취하는 '딸’의 시간

2부

홀로서기를 가로막는 노동위험

3장 노동불안정: 미래 없는 노동

4장 노동시장의 성차별: 평등한 일터는 어디에

3부 청년여성이라는 존재론적 불안

5장 불공정:....+전체보기 그러나 '노력 부족’을 말하는 여성들

6장 자기혐오: 자책의 악순환이 이르는 곳

7장 불안, 우울, 자살생각: 생애 전반으로 확장되는 위험

에필로그 | 아주 조금만이 당신의 몫이다

부록 1 | 연구 방법에 대하여

부록 2 | 인터뷰 질문지

참고문헌

* 서지정보 입력인원이 지속적으로 상세가 부족한 도서에 대해서는 정보를 입력하고 있습니다.

* 더 충실한 도서정보를 제공할 수 있도록 노력하겠습니다.